Alors vous allez me dire, lancer cette chronique avec Nadine Morano, c’est un peu facile, tout de même, la cible un chouïa trop évidente. Nadine, elle vous déclare, droit dans les yeux, “Les migrants, c’est la faute à la gauche”, ou “Je ne suis pas raciste : j’ai des amis qui sont justement arabes, dont ma meilleure amie qui est tchadienne et donc plus noire qu’une arabe” et aussi “J’ai le sens de la répartie, je n’y peux rien, c’est inné.” (1). Je vous réponds qu’il faut savoir faire une vraie place à ceux qui nous font rire et pleurer tout au long de l’année, que le hasard seul ne peut présider à l’ouverture d’une chronique, qu’on ne peut se contenter d’avoir envie de filer des baffes à ceux qui nous agacent, qu’il faut peut-être aussi tenter de leur venir en aide.

Vous allez me dire, d’accord, vous voulez prescrire de la lecture à Nadine Morano, très bien, mais est-on bien sûrs que cette dame lise des livres ? Déjà que certaines ministres de la Culture du gouvernement socialiste n’en lisent pas trop, paraît-il, alors Nadine ? Je vous répondrai : nous ne sommes sûrs de rien, et alors ? Ce n’est pas parce que vous ne prenez habituellement pas de médicaments que votre médecin se gardera de vous en prescrire. S’il vous en faut, vous en aurez, c’est comme ça et pas autrement.

Donc, Nadine Morano. Qui déclare, à propos des dénommés “migrants” : “Aujourd’hui le sentiment d’envahissement que ressentent les Français, ce n’est pas un sentiment, c’est une réalité. […] Quand j’entends le Premier ministre nous dire on va donner mille euros à chaque commune pour accueillir des réfugiés, mais stop! Arrêtez! Arrêtez!” Mme Morano a une idée, il faudrait que ces gens restent chez eux – “Je demande de faire des dons au HCR, au Programme alimentaire mondial, à l’Unicef et de permettre à ces organisations onusiennes d’aider au maintien des réfugiés sur place” – ou du moins près de chez eux, à savoir loin de chez nous – Mme Morano prône l’accueil des réfugiés syriens dans les pays limitrophes,“là où il y a le même creusot [sic] de culture”. Ces gens-là partent de chez eux : “Heureusement qu’on n’a pas fait pareil en 39-45 ou en 14” tempête l’inénarrable députée européenne ; mais laissons tous ceux qui ont à peu près suivi les cours d’histoire au collège et au lycée et conservent quelques souvenirs de l’exode de 1940 corriger d’eux-mêmes. (2)

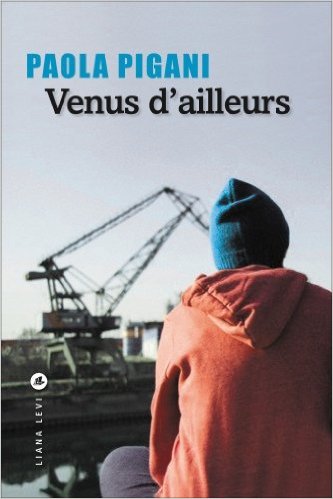

Que prescrire ? Un remède intéressant, me semble-t-il, est sorti en 2015, et je serais d’avis de l’essayer sur un cas que d’aucuns jugent sérieux. Il s’agit du roman de Paola Pigani, Venus d’ailleurs, paru aux éditions Liana Levi. L’histoire d’un frère et d’une sœur, Mirko et Simona, qui ne sont pas restés chez eux, ni même dans un pays limitrophe, parce que chez eux c’est le Kosovo. Qui se retrouvent en“France, terre d’asile et la crasse au cœur pour tous ceux qui tentent de le croire”. Et pourtant, Simona y croit de toutes ses forces, et déclare vaillamment “Je suis résidente française, je travaille dans un commerce et je cherche l’amour !”. Pour Mirko, c’est plus difficile, et, dans le foyer où il vit “Les murs sont nus, la fenêtre est nue. Mirko est nu. L’espace ne lui renvoie que son existence sèche.” Comment fait-on pour exister loin de chez soi ? Il est question dans le roman d’un bébé né au milieu d’un fleuve et de la guerre, dont le père coupe le cordon ombilical avec ses dents. La corde, dit Mirko. Le cordon ombilical, le reprend-on. Le mot est répété. C’est qu’il s’agit peut-être bien de cela, d’un cordon ombilical tombé quelque part au milieu d’une guerre, et loin duquel il faudrait vivre. Pour exister, chacun ses trucs. Dans le foyer, il y a Julen, l’Argentin, “qui s’ébouillante [sous la douche] chaque soir à la même heure. Il chante à mesure que l’eau tombe sur lui. Plus elle est chaude, plus il chante fort. Il se fait la fête à lui tout seul.” Mirko, lui, cuisine avec beaucoup de poivre et de paprika, “En quelques minutes, il a recréé l’odeur de sa vie d’avant. (…) Il avale tout à grands bruits. Mirko aime s’écouter manger comme l’autre fait son cinéma sous la douche.”

Quoi qu’il en soit, ces vies sont bien fragiles, lestées d’un passé qu’il faut tenter de garder à distance. Pour cela, se lancer à corps perdu dans la langue d’accueil, prendre des cours de français, apprendre les paroles des chansons d’amour qui passent à la radio, répéter les noms des stations de métro, lire à voix haute les publicités, déchiffrer les titres des journaux gratuits. “Simona garde les mots en bouche comme des bonbons. Elle en suce le silence jusqu’à ce que son cerveau veuille bien associer les images aux sons, aux lettres, et restituer une partie de leur corps. Elle roule sa voix sur cette nouvelle langue. Elle l’aime. Elle la crache. Elle la chante avec toute la hargne qui l’habite. C’est une histoire tendre et nerveuse qui lui coûte du temps. Simona s’en fiche.”

Une vie de réfugiés, telle qu’elle peut se dérouler, dans une ville française, de nos jours. Une vie où l’on se répète, jour après jour :“Pour le présent, pas de problème. Le futur, c’est plus délicat.”

Venus d’ailleurs, de Paola Pigani : administrer quotidiennement à ceux qui viennent d’une planète où l’on pense que “nous sommes un pays judéo-chrétien de race blanche”.

Les remèdes miraculeux n’existent sans doute pas, me direz-vous. Mais qui ne tente rien….

Nathalie Peyrebonne

Ordonnances littéraires

(1) Vous pouvez jouer, vous aussi, au Moranator, sur le site du Monde, l’outil pour générer de vraies déclarations de Nadine Morano.

(2) Au total, huit à dix millions de civils belges, hollandais, luxembourgeois et français avaient alors fui l’invasion allemande. Sans parler de ceux qui organisaient la résistance à Londres.

Paola Pigani, Venus d’ailleurs, Liana Levi, 2015, 176 p.

http://delibere.fr/paola-pigani-venus-d-ailleurs-nadine-m...