Où s'est - elle en allée la jeune fille Manouche?

A-t-elle emporté les bourgeons de rêves qu' elle avait cachés

entre les planches de son baraquement?

Elle a couru, je sais

dans l'haleine des forêts,

a voulu venger le temps arrêté, bousculer des pierres,

des agneaux dans les prés,

a jeté sa robe usée,

s'est lancée dans la rivière,

s'est roulée dans l'herbe,

plus nue qu' à peine née .

Revenue au plus haut du jour

@paolapigani

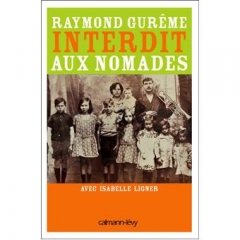

Alexienne Winterstein s'est éteinte aujourd'hui . Elle m'avait prêté sa flamme pour devenir Alba dans mon roman N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures paru en 2013 aux éditions Liana Levi.

Grande tristesse et profonde admiration pour cette femme qui a poussé sa vie sur les routes des Charentes, avec ou sans roulotte, a résisté aux agissements de la police de Pétain, de la Gestapo, à la misère, au mépris , au corona virus...

R.I.P

Extrait d'un article que j'ai écrit pour le journal Next-Libearation en 2013:

Internée à l’âge de 14 ans avec ses parents, frères et sœurs et dans un camp pour nomades, Alexienne Brisson n’en sortira qu’à l’âge de 20 ans, deux jeunes enfants accrochés à son flanc.

Lorsque sa petite fille m’a parlé d’elle pour la première fois et révélé ce pan de sa vie, j’ai senti son regard tendre et ému. Alexienne existait par sa mémoire, sa parole, les affres d’un passé qu’elle avait du mal à partager hors de son cercle intime. Mais pour cette jeune fille de la troisième génération, sa grand - mère incarnait un personnage profond et digne d’une histoire à transmettre. Lors de notre seule rencontre autour d’un café, un jour de l’été 2010, elle m’a parlé de petits riens, montré ses albums de photos refusant d’évoquer son internement.

Jamais elle n ‘a réellement voulu s’épancher sur cette période de sa vie. Comment jeter alors un pont sur un profond fleuve de silence ? Comment imaginer ce qu’a été la vie d’Alexienne au sortir de l’enfance ?

Des bribes de son existence me sont parvenus de loin en loin, il m’a fallu m’accommoder de son obstination à ne rien livrer de son histoire d’internée. Mais d’autres l’ont vécue à ses côtés, ont témoigné, soixante ans après la libération du camp. L’histoire du camp des Alliers prés d’Angoulême.

Suite au décret du 6 avril 1940, les tsiganes de France sont assignés à résidence tout d’abord dans une ou deux communes imposées puis dans des camps où ils seront regroupés par les forces de l’ordre tels des prisonniers de droit commun présumés coupables. En effet, le rapport relatif à ce décret précise : En période de guerre, la circulation des nomades, individus errant généralement sans domicile, ni patrie, ni profession effective, constitue, pour la défense nationale et la sauvegarde du secret, un danger qui doit être écarté .

De fait en octobre 1940, environ 350 tsiganes de Charente et de Charente Maritime sont internés au camp des Alliers sous l’autorité du Préfet et de la Kommandantur d’Angoulême.

En réalité, Alexienne est internée dés juillet avec quelques familles en Charente Maritime dans un camp provisoire qu’ils rejoignent dans un camion bâché. Tous sont alors persuadés qu’on veut les emmener sur un bateau pour les couler en mer ! Puis ils sont rassemblés à Aigrefeuille et conduits à pied à Angoulême. Personne ne sait alors en franchissant les grilles du camp ce qui les attend et combien de temps chacun devra y rester. L’état français soumis aux lois de l’occupant se fait fort de soustraire cette population nomade aux yeux des citoyens du pays et des allemands omniprésents dans cette région alors en zone occupée.

C’est dans cet environnement hostile, sans horizon qu’Alexienne va sortir douloureusement de l’enfance. Agée d’à peine 14 ans, elle n’a connu jusque là qu’une vie de voyages en Charente Maritime avec sa famille et leur théâtre ambulant. Dés le début de la guerre, ils craignent d’être embarqués ou fusillés. De nombreux tsiganes tentent d’échapper à l’internement, refusent l’assignation en résidence et fuient vers la zone libre. Ceux là voyagent la nuit. Ils recouvrent de chiffons les roues des charrettes et les sabots des chevaux pour ne pas faire de bruit. Certains surpris par des patrouilles aériennes s’enroulent dans des draps badigeonnés de baies rouges écrasées, pour qu’on imagine des cadavres, vus du ciel. D’autres encore se cachent sous les ponts et respirent dans des roseaux en attendant que le bruit de bottes de la Gestapo s’éloigne.

Pour les internés, à l’intérieur du camp, la vie s’organise autour des besoins primaires. Sur une superficie d’un hectare soixante cinq, onze baraquements construits à la hâte pour les réfugiés espagnols qui les ont précédés (avant d’être envoyés au camp de concentration de Mauthausen) sont constituées de taule ondulée et de planches qui laissent passer le froid et l’eau de pluie. Au fil du temps, la faim devient de plus en plus présente. Des enfants meurent d’avoir déterré et mangé cru des topinambours. D’autres d’avoir dévoré des rats. Les maladies sont légion. Outre la malnutrition, le typhus et la gale font des ravages. On brûle les châlits et parfois les portes pour se chauffer quand le charbon ne suffit plus. Les archives départementales ont conservé des rapports alarmistes du médecin de la Kommandantur et du Préfet.

Dépossédés de leurs roulottes, de leurs chevaux et du mouvement qui animait leur existence, les internés s’anéantissent dans une attente inexorable. Certains tentent de s’enfuir au risque d’être fusillés ou repris par les forces de l’ordre et conduits au cachot. Des enfants s’écorchent vifs aux barbelés en essayant de passer de l’autre côté. Un jeune étudiant de 18 ans vit à quelques mètres de là. Il veut savoir ce qui se passe entre ces murs. Malgré son obstination, il se verra refoulé brutalement. 70 ans plus tard, désormais nonagénaire, il en tremble encore d’émotion, ayant découvert la vérité si tard. Cet homme, Henri Gendreau s’est présenté à moi en septembre 2013, après avoir lu mon roman, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures qui s’inspire de la vie d’Alexienne, m’a raconté cette anecdote : un Manouche, bien après la guerre est venu un jour frapper à sa porte pour lui acheter son violoncelle, il lui en fallait absolument un pour jouer lors d’une cérémonie religieuse aux Saintes- Marie- de- la- Mer. L’homme aimait la musique et les gitans, cela se savait dans ce petit pays. Il a accepté le violon proposé en échange du violoncelle. Henri Gendreau m’a dit n’avoir jamais eu entre les mains de meilleur violon que celui-ci et s’en ait voulu souvent d’avoir gardé un tel trésor. Mais son regret le plus fort est bien d’avoir vécu si prés de ces internés sans arriver à leur tendre la main.

De 1940 à 1946, Alexienne grandit à l’intérieur du camp , se hisse à hauteur des adultes et des rares gadjé[1] dignes de lui transmettre quelque chose de bon, elle s’accroche à la vie et développe une force intérieure qui lui permettra de traverser toutes ces épreuves. Les familles ne sont pas séparées bien que certains hommes partent chaque matin travailler à l’extérieur. Il leur reste ce noyau vital : être ensemble, serrés les uns contre les autres à combattre le froid et la faim. L’enfant devient une jeune fille, démêle les ténèbres pour y trouver un sens. A travers les saisons de l’enfermement, elle vit l’humiliation, l’avilissement mais aussi l’amour avec son homme, les deuils de sa mère et de jeunes cousins, la maternité. A la libération du camp en juin 1946, elle a 20 ans et déjà deux enfants dont un qui vient de naître un mois avant la fin de l’internement.

Pas moins de 6500 hommes, femmes et enfants ont connu le même sort dans une trentaine de camps d’internement français. Les manouches[2] , bohémiens, romanichels, catégorisés depuis comme gens du voyage ont nourri après la guerre une méfiance profonde à l’égard de l’administration française et renoncé pour la plupart à exiger une carte d’interné ou de déporté politique. Aucune indemnisation ne leur a été versée après leur internement alors qu’ils avaient tout perdu.

Après leur libération, Alexienne a poussé sa vie sur les routes de Saintonge, en Charente Maritime avec son mari Paul Winterstein. Les premiers temps, ils ont dormi dans des granges ou dans les bois. Les hommes du clan ont travaillé dans des scieries dans l’espoir de se faire payer en bois pour pouvoir reconstruire une roulotte. Alexienne et Paul ont eu ensemble 13 enfants dont un est mort encore nourrisson d’une méningite fulgurante et l’autre, une petite fille de noyade pendant les vendanges. A chaque mort, tout a été brûlé selon leur coutume. Brûler plutôt qu’abimer ou profaner ce qui leur aurait rappelé les disparus. Il a fallu repartir de zéro.

Dans mon roman, j’ai préféré donner chair à un personnage rebaptisé Alba. J’ai fait ce choix : avancer pieds nus dans l’histoire d’Alexienne plutôt que forcer sa mémoire et lui soutirer une parole contre son gré. N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures dit le proverbe tsigane. Après avoir creusé l’ombre et le silence, une autre histoire s’est écrite. Entre cette réalité enfouie et la fiction, peut-être il y a-t-il un espace plus libre à partager pour dire enfin et transmettre ?

Les Manouches représentent une communauté pudique qui s’effarouche dès qu’elle sent une intrusion dans son monde, dés qu’on menace sa liberté. Les assigner à résidence est la plus grande violence qu’on leur ait infligée. Ces vers d’Yves Bonnefoy : La vie murée dans la vie pourraient reprendre en écho leurs craintes ancestrales.

Car eux, hors les murs, sans maison ont des racines plus longues encore. Il n’est que de voir leurs mains noueuses, les joncs courbés entre les doigts, la danse des mains, ces vraies racines qu’on relie à ciel ouvert. On les tresse, on leur donne le mouvement de la vie qui encercle et recueille et laisse toujours passer l’eau et la lumière. Ainsi la mémoire des tsiganes n’est pas un lieu, une terre. Elle n’a d’autre enceinte que celle des mains au creux desquelles on pose à la mort d’un des leurs, un seul objet. Leur mémoire n’a que faire des héritages contre-nature. Leur mémoire, comme la vie doit être un galop sur un chemin doux, une folie qui s’enroule autour d’un violon, d’un accordéon mais rien des eaux stagnantes, des murs froids où les morts n’ont plus rien à donner.

En lisière de notre monde sur une terre qu’on dirait ingrate, une terre battue sous les sabots des chevaux devenus, Mercédès, BMW,Landrover, sous le poids des roulottes devenues caravanes Sterckman, Adria, sur une terre battue par les vents et les pluies, une terre devenue aire de repos pour voyageurs sans repos, fatigués de quémander le droit éphémère de prendre part au territoire de France ,ils se résignent pourtant à se poser le temps d’un voyage immobile.

A présent, ils ne poussent plus leur vie sur la route, cette vie qui tanguait, chavirait au gré de la faim et de la soif, une vie prêtant ses flancs à tous les vents. Ils ne traversent plus les saisons, les forêts, les villages. Ils croisent encore nos regards voilés de peur ou de dédain. Ici et là, ils ont enfoncé leurs pas dans la boue, ont enfoncé des pieux dans ces champs en friche, au fond des poches de nos villes, aux périphéries. Aujourd’hui, ils ont cloué un autre horizon, à fleur de terre pour ne pas la blesser. N’ont pas creusé, n’ont pas semé, n’ont toujours pas pris racine, ne savent toujours pas construire, édifier. Ne s’élèvent vers le ciel que leurs chants et le feu de chaque jour. Ne savent, n’ont jamais su créer des frontières. Leur royaume est donné aux enfants, au présent qui tremble dans leur vie toujours ouverte.(...)

[1] Gadjé : étranger, non-tsigane

[2] Manouche : mot d’origine tsigane mnouch ou manush signifie « homme »

![2020_07_04_pigani_et_el_amraoui_(10)[1].jpg](http://paolapigani.hautetfort.com/media/00/02/338097200.jpg)

![2020_07_04_paola_pigani_(2)[1].jpg](http://paolapigani.hautetfort.com/media/01/01/216000385.jpg)

![2020_07_04_pigani_et_el_amraoui_(9)[1].jpg](http://paolapigani.hautetfort.com/media/02/00/1129555269.jpg)